"Je dis toujours que les paysans sont les premiers généticiens du monde, et ce n'est peut-être pas un hasard si je suis devenu généticien."

"Je dis toujours que les paysans sont les premiers généticiens du monde, et ce n'est peut-être pas un hasard si je suis devenu généticien."Bonjour Christian, pouvez-vous vous présenter pour nos lecteurs qui ne vous connaissent pas ?

Bonjour, je suis Christian VELOT, généticien moléculaire à l’université Paris-Saclay. J’enseigne et je fais de la recherche : je dirige une équipe au sein du Centre Scientifique d’Orsay qui fait partie de l’Université. J’ai un doctorat de sciences biologiques et médicales, donc je suis avant tout un biologiste avec une spécialité de génétique moléculaire.

Pouvez-vous nous préciser en quoi consiste cette discipline ?

Cette discipline de la biologie consiste, comme son nom l’indique, à étudier au niveau moléculaire tous les mécanismes génétiques, qu’il s’agisse de la génétique fondamentale, c’est-à-dire la transmission des caractères héréditaires à travers les générations, des mécanismes de maintien de l’intégrité du matériel génétique au sein des divisions cellulaires (lorsqu’une cellule se divise, il faut qu’il y ait transmission du patrimoine génétique à l’identique aux deux cellules filles) ou à travers les processus de réparation de l’ADN lorsque celui-ci est endommagé, des mécanismes d’expression des gènes conduisant à la manifestation d’un caractère particulier ou d’une fonction particulière, et enfin de tous les mécanismes qui vont permettre de réguler cette expression des gènes en réponse à des signaux environnementaux.

Ce dernier aspect relève de ce qu’on appelle l’épigénétique, à savoir la façon dont les cellules utilisent les gènes en réponse à des signaux extérieurs (neuronaux, hormonaux, nutritionnels, environnementaux au sens large). Voilà ce qu’est, en résumé, la génétique moléculaire que j’enseigne à l’Université.

Qu’est ce qui vous a poussé à vous intéresser aux OGM, aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens ?

J’enseigne tous les mécanismes fondamentaux qui permettent de comprendre la transmission, la stabilité, l’intégrité de l’ADN et l’expression des gènes, mais également toutes les techniques qui permettent de perturber ces processus pour les étudier. En effet, la meilleure façon d’étudier un processus, quel qu’il soit, est de le perturber. Plus communément, si l’on veut savoir à quoi servent les bougies dans un moteur, on les casse et on constate que la voiture ne démarre plus : on en déduit que les bougies sont nécessaires à l’allumage. Perturber un système pour comprendre comment il fonctionne est une démarche générale en science, pas seulement en biologie.

Et pour perturber nous avons besoin d’outils : en l’occurrence, dans mon domaine, il s’agit de ceux qui relèvent de ce qu’on appelle les biotechnologies et qui permettent notamment de créer des OGM. C’est la raison pour laquelle je me suis beaucoup intéressé aux OGM agricoles et impliqué dans les débats les concernant. Or, les OGM agricoles sont, pour la plupart, conçus pour accumuler des pesticides, soit parce qu’on leur fait produire leur propre insecticide, soit parce qu’on les a rendus tolérants aux herbicides qu’ils peuvent alors absorber sans en mourir.

On ne peut donc s’intéresser à leur évaluation sanitaire et environnementale sans s’intéresser à celle des pesticides. Et comme la plupart des pesticides sont des perturbateurs endocriniens, on ne peut pas non plus s’intéresser aux OGM sans s’intéresser aux perturbateurs endocriniens. Par ailleurs, l’une des finalités du système endocrinien étant de moduler l’expression des gènes en réponse à des signaux hormonaux, il est lui aussi au centre des intérêts du généticien moléculaire que je suis.

Concernant votre propre recherche, quelles sont les études que vous menez avec votre équipe ?

Je travaille sur un organisme modèle qui est un champignon filamenteux microscopique de la surface du sol, appelé Aspergillus nidulans. C’est un organisme modèle très intéressant pour les généticiens parce que, outre le fait qu’il n’est pathogène ni pour l’homme ni pour les plantes (et donc facile d’utilisation), il est, comme tous les champignons, très versatile, c’est-à-dire qu’il est capable de s’adapter à plein de conditions environnementales différentes, d’écosystèmes, et notamment d’adapter son métabolisme à son environnement nutritionnel, à ce dont il va disposer comme substrats carbonés, azotés, etc. Cette adaptation métabolique passe par la modulation de l’expression d’un certain nombre de gènes (certains sont allumés lorsque d’autres sont éteints).

Aujourd’hui, j’utilise cet organisme modèle pour étudier l’impact de polluants, en particulier des herbicides, comme le Roundup. L’idée de départ était d’étudier ce qu’on appelle l’équivalence en substance, principe sur lequel s’appuie l’évaluation des OGM agricoles dans le monde entier, et qui est utilisé pour déclarer que les aliments issus d’une plante génétiquement modifiée sont aussi surs et nutritifs que ceux provenant de sa contrepartie conventionnelle.

Or, pour déclarer que les deux plantes (la conventionnelle et celle génétiquement modifiée) sont équivalentes en substance, il suffit que les deux organismes aient la même allure, les mêmes taux de production, et des taux de glucides, protides et lipides équivalents. Mais on ne tient pas compte d’une part des effets directs et indirects de la modification génétique, et d’autre part des pesticides accumulés dans la version génétiquement modifiée.

L’idée pour nous était donc d’utiliser notre champignon du sol comme organisme modèle, afin de montrer les insuffisances de cette notion d’équivalence en substance. Comment ? D’une part en effectuant chez notre champignon des modifications génétiques qui ne laissent apparaître aucun effet visible, et d’autre part en exposant le champignon à des doses d’herbicide qui là encore ne lui provoquent aucun effet externe détectable.

Et alors qu’il n’y a aucun effet macroscopique, nous recherchons au niveau microscopique et moléculaire la présence d’éventuels effets cachés, cellulaires ou métaboliques. Nous avons publié plusieurs articles sur ce sujet, qui montrent que lorsque notre champignon est exposé au Roundup à des doses de tolérance apparente, il manifeste un certain nombre d’effets métaboliques et cellulaires non soupçonnés et qui peuvent entraîner des conséquences notamment nutritionnelles lorsqu’on transpose cela à un organisme utilisé à des fins alimentaires pour l’Homme ou l’animal.

Comment êtes-vous devenu enseignant-chercheur en génétique ? Est-ce une vocation ?

Le point de départ réside dans une réflexion très naïve, comme pour beaucoup d’enfants qui veulent devenir pompier, instituteur, médecin, vétérinaire… J’ai grandi à la campagne car je suis fils de paysans, de fermiers. Je suis issu d’une grande fratrie de 10 enfants et je faisais partie de ceux qui s’occupaient beaucoup du jardin. J’ai toujours été fasciné par la capacité de transformation des choses : une graine en une plante, une plante qui génère un fruit ou un légume. J’avais toujours envie de faire des croisements entre les plantes pour voir comment ça se traduisait.

C’est ainsi que m’est venu le souhait de contribuer - à ma petite échelle - à la compréhension du vivant. C’était en quelque sorte une manière de donner un sens à ma vie. Ça me semblait tellement magique ! J’ai donc été très tôt sensibilisé à la diversité et la complexité du vivant. Si je regarde en arrière, je me rends compte à quel point mon environnement familial et mon histoire ont eu une importance dans ma vie professionnelle. J’ai été confronté depuis tout petit à ce fameux « bon sens paysan », ce côté pratique empirique où l’on ne connaît pas tous les mécanismes qui se cachent derrière un phénomène et pourtant, on arrive à produire des choses merveilleuses. Comme j’ai fait mes études à Bordeaux, j’ai beaucoup d’amis viticulteurs. Et oui, on choisit ses amis…

Au fil du temps, je me suis rendu compte comment la microbiologie du vin, par exemple, est fascinante et complexe. Les viticulteurs ont de plus en plus de connaissances théoriques, mais autrefois, les anciens viticulteurs n’en avaient pas autant et pourtant, ils faisaient déjà du vin merveilleux. Ils avaient cette capacité à travailler avec le monde microscopique, avec les micro-organismes, parfois même sans le savoir. C’est cette capacité empirique qu’a le monde paysan qui me fascine. Je dis toujours que les paysans sont les premiers généticiens du monde, et ce n’est peut-être pas un hasard si je suis devenu généticien. Les paysans faisaient de la génétique comme Monsieur Jourdain faisait de la prose.

À l’époque les plantes n’étaient pas des variétés standardisées au sein d’une même parcelle. Par exemple, toutes les courgettes d’un même champ ne se ressemblaient pas : il y avait des longues, des courtes, des tordues, des fines, des grosses. Le paysan repérait par exemple deux variétés, parmi toutes celles de sa parcelle, qui avaient des propriétés agronomiques intéressantes mais différentes. Il se disait que ce serait bien s’il pouvait avoir un plant de courgette réunissant les qualités des deux. Alors il organisait des sortes de « speed dating », pour que les plantes se rencontrent et se croisent, et faire en sorte qu’elles lui donnent un descendant réunissant les deux propriétés. C’est ce que l’on appelle la sélection massale. Les paysans faisaient donc de la génétique bien avant nous, du véritable brassage génétique pour obtenir de vrais hybrides, qui n’ont rien à voir avec ceux vendus aujourd’hui par les semenciers.

ressemblaient pas : il y avait des longues, des courtes, des tordues, des fines, des grosses. Le paysan repérait par exemple deux variétés, parmi toutes celles de sa parcelle, qui avaient des propriétés agronomiques intéressantes mais différentes. Il se disait que ce serait bien s’il pouvait avoir un plant de courgette réunissant les qualités des deux. Alors il organisait des sortes de « speed dating », pour que les plantes se rencontrent et se croisent, et faire en sorte qu’elles lui donnent un descendant réunissant les deux propriétés. C’est ce que l’on appelle la sélection massale. Les paysans faisaient donc de la génétique bien avant nous, du véritable brassage génétique pour obtenir de vrais hybrides, qui n’ont rien à voir avec ceux vendus aujourd’hui par les semenciers.

Cela fait donc sens pour moi d’être devenu généticien, car je prolonge en quelque sorte l’activité de mes parents qui étaient eux aussi des généticiens.

Pour ce qui est de l’enseignement, j’ai toujours eu à cœur de partager les connaissances. Étant à l’époque le seul de ma fratrie à poursuivre au-delà du collège, j’ai eu envie très tôt, dès le lycée, de partager ce que j’apprenais avec mes frères et sœurs, avant même donc de commencer véritablement à faire des études de biologie.

Comme ces derniers n’étaient « pas de la partie », il fallait donc que je « vulgarise » pour leur rendre les choses accessibles. Lorsqu’on fait cette démarche, il faut savoir que c’est extrêmement intéressant parce qu’on obtient des retours parfaitement inattendus. Pour les néophytes, de surcroît dans le cercle familial, il n’y a aucune inhibition car ils ne sont pas censés savoir des choses sur le sujet, alors ils interrogent et posent toute sorte de question sans retenue.

Ce qui n’est pas le cas avec les étudiants qui ont souvent peur d’être ridicules, d’être jugés, car même s’ils sont là pour apprendre, ils sont censés avoir déjà des connaissances sur le sujet. J’ai beau les inciter sans cesse à poser toutes les questions qu’ils souhaitent, sans retenue, leur répéter que si une question se pose dans une tête, elle se pose dans plein d’autres têtes, et qu’en la posant, ils rendent service aux plus timides qu’eux qui n’ont pas osé le faire, c’est très difficile d’arriver à ce qu’ils se lâchent complètement.

Ce problème-là ne se pose pas avec les néophytes. Et c’est en cela que c’est très enrichissant car les questions qui peuvent a priori paraître triviales sont souvent, en réalité, celles auxquelles il est le plus difficile de répondre. Cela vous ramène sans cesse les pieds sur Terre, et vous oblige à vous remettre en question en permanence en vous disant « ah oui, je n’avais pas pensé à cela ». Me concernant, c’est rapidement devenu une drogue à laquelle je suis devenu « addict ». À partir de ce moment-là, j’ai eu très vite besoin de sortir de mon cercle familial et de le faire à plus grande échelle. Dès lors que je suis devenu biologiste, j’ai eu très vite besoin de sortir des murs de l’Université, aller à la rencontre du grand public pour lui parler de nos recherches, de ce que l’on fait dans nos laboratoires.

C’est d’autant plus justifié que toute activité de recherche, qu’elle soit fondamentale ou appliquée, a des retombées dans la vie de tous les jours des citoyens. Le sujet des OGM et de leurs applications agricoles en est un parfait exemple. Mais cette démarche implique très souvent de ne pas se cantonner à de simples explications et descriptions. Car bien souvent, sur de tels sujets, la question de la sécurité sanitaire et environnementale, par exemple, est abordée.

Et si en approfondissant la question, je me rends compte que cette sécurité n’est pas à la hauteur, ce que j’ai constaté notamment pour les OGM agricoles, je considère que c’est mon rôle, en tant que biologiste et citoyen, de ne pas le cacher. Cela implique donc un certain engagement et une certaine responsabilité.

C’est ainsi que vous en êtes venu à donner de nombreuses conférences auprès du grand public ?

Oui, tout à fait. Quand je suis rentré des États-Unis en 2000, on était en pleine polémique sur les OGM agricoles. En tant que généticien moléculaire, j’ai eu très envie d’apporter ma contribution car j’entendais des débats et je partageais les craintes de ceux qui se posaient beaucoup de questions sur ces OGM (même si j’étais encore loin de me douter, à l’époque, à quel point ils étaient sous-évalués). L’utilisation des technologies OGM à des fins agricoles me laissait perplexe car si les biotechnologies sont des outils très intéressants pour le chercheur dans le cadre de la recherche fondamentale, et pour certaines applications médicales, leur introduction dans les champs pour finir dans nos assiettes pose inévitablement des questions nouvelles et introduit des risques nouveaux.

Dans la recherche fondamentale, tout comme dans le milieu médical, non seulement l’OGM est utilisé en milieu confiné, mais il n’est qu’un outil : un moyen pour parvenir à une fin.

Or dans le milieu agricole, la situation est tout autre : l’OGM est non seulement disséminé dans l’environnement mais devient une fin en soi. La plante génétiquement modifiée est semée ou plantée, cultivée, récoltée et consommée comme la plante traditionnelle : de la graine jusqu’à l’assiette, elle a le même devenir que la plante conventionnelle. Cela soulève donc inévitablement des questions environnementales et sanitaires qui ne sont pas posées ou différemment pour les OGM utilisés en espace confiné dans les autres domaines, questions qui bien sûr nous concernent tous puisque l’environnement est un bien commun et que nous sommes tous des consommateurs. Voilà pourquoi j’ai tenu à contribuer aux débats en expliquant ce que sont les OGM, en présentant leurs différents domaines d’utilisation et en quoi leur introduction dans l’agroalimentaire engendre des risques nouveaux. Je suis donc rentré en France en 2000. En 2001, j’ai fait deux conférences et en 2004, j’étais à environ 60 conférences par an. Tout ceci a pris une ampleur que je n’imaginais pas moi-même. J’y ai bien sûr trouvé mon compte et pris beaucoup de plaisir mais j’ai également récolté les ennuis qui allaient avec.

Voilà pourquoi j’ai tenu à contribuer aux débats en expliquant ce que sont les OGM, en présentant leurs différents domaines d’utilisation et en quoi leur introduction dans l’agroalimentaire engendre des risques nouveaux. Je suis donc rentré en France en 2000. En 2001, j’ai fait deux conférences et en 2004, j’étais à environ 60 conférences par an. Tout ceci a pris une ampleur que je n’imaginais pas moi-même. J’y ai bien sûr trouvé mon compte et pris beaucoup de plaisir mais j’ai également récolté les ennuis qui allaient avec.

En dénonçant la sous-évaluation des OGM agricoles et en pointant les risques sanitaires et environnementaux qu’ils pouvaient engendrer, je me suis mis à dos un certain nombre de collègues scientifiques qui ont considéré que je trahissais la science en en faisant une mauvaise publicité. Mais c’est un choix que je ne regrette nullement car le devoir d’informer et d’alerter est pour moi bien plus important que les petits intérêts corporatistes et carriéristes.

Tout cela peut paraître surprenant car on pourrait penser que le milieu scientifique est un milieu ouvert. Mais la science est au contraire très dogmatique. C’est vrai aussi pour la médecine. Et c’est probablement propre aux disciplines qui nécessitent des études longues pendant lesquelles les étudiants sont formatés. Dès lors que l’on sort des sentiers battus, c’est très mal vu, surtout lorsqu’il y a des enjeux économiques et/ou politiques qui en découlent. Or la contradiction est ce qui fait respirer la démocratie, et on en a besoin en sciences comme ailleurs. L’histoire des sciences nous montre que la connaissance ne se construit pas sur la culture du consensus. Elle doit faire au contraire appel au dissensus, c’est-à-dire que même dans un comité d'expertise, si un scientifique n'est pas d'accord avec tous les autres, ça ne signifie pas que c’est lui qui a tort et son avis doit être pris en considération. Quand on parle de choses qui ont déjà été démontrées, bien sûr les faits sont les faits. Dire le contraire est un déni de connaissance et relève de la malhonnêteté ou de l'incompétence. Mais lorsqu'on est à la frontière des connaissances, il faut accepter toutes les hypothèses.

Je pense que si on ne veut pas bousculer ou être bousculé et qu’on cherche le confort, alors il ne faut pas faire de science. La science, c'est l'inconfort permanent, on doit en permanence perturber tous les préjugés. Il faut aussi avoir l'humilité de dire qu’on ne sait pas tout, qu’on ne sait pas tout expliquer, mais qu’on saura certainement expliquer certaines choses demain. Lorsqu’un étudiant me demande si tel ou tel processus ou phénomène existe, je ne réponds jamais que ça n'existe pas, même si ça semble a priori tiré par les cheveux. Je lui dis qu’au regard des connaissances d'aujourd'hui, on n'a pas le moyen de dire que ça existe. Mais cela ne signifie en rien que ça n’existe pas. Prudence et humilité !

OGM, pesticides, perturbateurs endocriniens… En quoi sont-ils néfastes pour l’être humain ? Quels sont les dangers sur notre génération et les prochaines ?

Les perturbateurs endocriniens sont des polluants chimiques qui, comme leur nom l'indique, viennent perturber notre système hormonal, qu'on appelle le système endocrinien. Celui-ci est constitué d'un certain nombre d'organes ou de glandes, de tissus biologiques, qui fabriquent des hormones, lesquelles passent dans le sang pour agir à distance. Le système endocrinien est en fait l'un des grands systèmes de communication de notre organisme.

Il fonctionne donc par signaux chimiques, les hormones, qui vont permettre des communications au sein de l'organisme : intercellulaires, interorganes.

Les perturbateurs endocriniens sont des polluants qui vont venir interférer avec ces hormones pour les empêcher de faire leur travail correctement, soit en les empêchant d’émettre ou de transmettre le signal chimique qu'elles sont censées envoyer, soit au contraire en faisant en sorte que ce signal chimique s'éternise dans le temps alors qu'il devrait être très bref. Globalement, cela va perturber notre système hormonal, avec de nombreuses conséquences sur la santé.

La particularité de ces perturbateurs endocriniens, c'est que ce ne sont pas des polluants classiques. Premièrement, un polluant classique répond à la fameuse formule de Paracelse, qui dit que c'est la dose qui fait le poison (plus on est exposé à une dose élevée, plus les effets sont importants). Avec un perturbateur endocrinien, ce n'est pas le cas, c’est-à-dire qu'une exposition récurrente à des faibles doses peut être plus grave qu'une exposition ponctuelle à une forte dose.

endocrinien, ce n'est pas le cas, c’est-à-dire qu'une exposition récurrente à des faibles doses peut être plus grave qu'une exposition ponctuelle à une forte dose.

Deuxièmement, un perturbateur endocrinien n’engendre pas les mêmes effets dans les deux sexes, contrairement à un poison classique. Par exemple la mort-aux-rats qui fait mourir aussi bien les mâles que les femelles, les hommes que les femmes. Troisièmement, les effets ne sont pas les mêmes en fonction de la période de la vie à laquelle nous y sommes exposés, la période de plus grande vulnérabilité en termes d’exposition étant la période embryonnaire et fœtale. Là encore, un poison classique fait mourir quelle que soit la période (la mort-aux-rats fait mourir aussi bien un nourrisson qu'une personne de 90 ans). Les perturbateurs endocriniens, non.

Enfin, les effets des perturbateurs endocriniens ne se font pas forcément sentir tout de suite, c’est-à-dire que ce n’est pas au moment où nous sommes exposés que les effets vont nécessairement se manifester, mais plus tard dans la vie ou même dans celle de nos descendants. Ces effets différés et transgénérationnels correspondent à ce qu'on appelle la mémoire fœtale : alors qu’un individu a été exposé dans le ventre de sa maman lorsqu’il était embryon ou fœtus, certains effets ne vont se manifester qu’à l’âge adulte ou chez ses propres enfants et petits-enfants, même si ces derniers n’ont pas été exposés eux-mêmes.

Cette mémoire transgénérationnelle s'explique par l'épigénétique dont j'ai parlé précédemment : on parle d'hérédité épigénétique. Ces polluants sont donc très graves pour la santé humaine.

Une autre caractéristique des perturbateurs endocriniens qui en font des polluants redoutables est qu’ils sont extrêmement stables. Autrement dit, ce n'est pas parce qu’on décide d'interdire une molécule aujourd'hui que ses effets s’arrêteront demain.

Par exemple, les polychlorobiphényles (PCB) ont une stabilité extrêmement grande. Les plus stables ont une demi-vie de 2 700 ans, ce qui signifie que dans 2 700 ans, seulement 50 % auront disparu. Aujourd’hui encore, alors qu’ils ont été interdits en 1987, ils sont donc présents et pour longtemps dans l'eau qu’ils contaminent : dans les nappes phréatiques, les eaux de rivières, la mer. Évidemment, l’effet de dilution énorme dont ils font l’objet fait que, quand on les dose dans l'eau, on les détecte difficilement.

Néanmoins, ils sont bien présents et les poissons les filtrent en permanence. Ils les accumulent dans leur graisse, parce que ce sont des molécules liposolubles. Les poissons gras les accumulent donc encore plus que les autres poissons. Les grands poissons accumulent non seulement les PCB qu’ils filtrent eux-mêmes, mais en plus ceux accumulés par les petits poissons qu’ils ingèrent. Enfin, au bout de la chaîne, il y a l'humain. Il y a donc un effet d’amplification et persistant extrêmement important. Non seulement on continue à produire et disséminer ce type de polluants, mais quand bien même on déciderait de tout arrêter aujourd'hui, le problème ne serait pas résolu demain.

Les effets de ces polluants vont se manifester de différentes manières, notamment par de nombreuses maladies qu'on appelle pudiquement des maladies chroniques, et qui sont en réalité des maladies environnementales. Elles peuvent se concrétiser par de l'obésité (de nombreux perturbateurs endocriniens sont obésogènes), des cancers (les perturbateurs endocriniens étant capables de moduler l’expression des gènes, ils peuvent notamment éteindre les gènes « garde-fous » du cancer), des maladies cardiovasculaires, des malformations génitales, des maladies neurodéveloppementales, etc.

Ainsi, pour l'humain, c'est un véritable drame dont le lien de cause à effet n’est pas toujours reconnu parce que les effets ne sont pas immédiats. Si les perturbateurs endocriniens faisaient mourir subitement dans un cri de douleur, il serait facile de dire « il a mangé un perturbateur endocrinien, il est mort, il faut arrêter ce produit ». Mais quand les effets se manifestent des dizaines d'années plus tard voire sur les générations suivantes comme dans le cas de la mémoire fœtale, il est évidemment beaucoup plus compliqué de faire reconnaître le lien de causalité, surtout quand, encore une fois, il y a de gros intérêts économiques à commercialiser ces produits.

Peut-on considérer qu’à l'heure actuelle, nous sommes à l'apogée des signaux néfastes provoqués par les perturbateurs endocriniens ou est-ce qu'on peut s'imaginer que le pire est à venir ?

Tous les jours, on en fabrique et dissémine de nouveaux qui, à cause de leurs caractéristiques dont j’ai parlé précédemment, passent à travers les mailles du filet de la toxicologie réglementaire, laquelle n’est pas du tout adaptée à ces polluants. Il faut savoir que pour qu’une molécule soit considérée comme toxique, il faut que lors des études toxicologiques (faites sur des rats), elle engendre les mêmes effets dans les 2 sexes.

Si ce n’est pas le cas, on considère que les effets sont liés à la variabilité naturelle des rats et pas à la molécule que l'on teste. Par ailleurs, la toxicologie réglementaire considère que les effets doivent être proportionnels à la dose. Si ce n’est pas le cas, là encore, on en conclut que les effets ne sont pas liés à la molécule testée. Donc tant qu'on n'aura pas changé les critères de cette toxicologie réglementaire, ces molécules passeront à travers les mailles du filet.

De plus, certaines molécules qui finissent par être interdites (car leur dangerosité a enfin été reconnue) sont remplacées par d’autres au moins aussi toxiques. Je pense par exemple au bisphénol A dans le biberon des enfants, qui a été remplacé par le bisphénol S, au dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) qui a été remplacé par le dicofol… Donc il y a fort à craindre que l’on ne soit pas encore à l'apogée des problèmes. Mais encore une fois, quand bien même nous prendrions conscience aujourd'hui qu’il faut tout arrêter, on continuerait à voir des effets néfastes sur les générations futures. Voilà pourquoi c'est un véritable problème, il n’y a pas suffisamment de prise de conscience au niveau des pouvoirs décisionnels sur ces questions malgré l'alerte de toute une frange de la communauté scientifique et malgré le fait que les premiers effets des perturbateurs endocriniens ont été observés à partir des années cinquante dans la faune.

Quelles sont les solutions qui sont à notre portée pour nous protéger, s’il en existe ?

Bien sûr, on peut limiter l'exposition à condition d'être informé. Ça, c’est déjà extrêmement important. Plusieurs mesures peuvent alors être prises à l'échelle individuelle. Par exemple, une femme enceinte (ou qui projette de l’être), pourra éviter certains cosmétiques qui contiennent des perturbateurs endocriniens : notamment les phtalates et les parabènes qui vont pénétrer à travers la peau et qui vont toucher l'embryon ou le fœtus, très vulnérable en termes d’exposition  comme je l’ai expliqué précédemment.

comme je l’ai expliqué précédemment.

C’est en cela qu’il est capital d'informer les futures mamans ou celles qui sont enceintes actuellement. Se priver de cosmétiques nocifs, consommer des produits labellisés bio ou autre label garantissant l’absence de pesticide. Tout ceci nécessite une prise de conscience collective. Vous savez, sur une bouteille de vin, vous avez un ventre rond dessiné avec une croix dessus pour indiquer que l'alcool est à proscrire pendant la grossesse. Il en est de même pour la cigarette. Malheureusement ce n'est pas dit pour les perturbateurs endocriniens et tant qu'on n'aura pas cette démarche de sensibilisation, beaucoup de femmes l’ignoreront.

Il n'y a pas de baguette magique pour se protéger des perturbateurs endocriniens. Néanmoins l’information, notamment par les professionnels de santé, et, du fait de l’effet boule de neige, par les citoyens en règle générale, sera une des clés. Il existe aujourd’hui la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE) qui a été mise en place en 2014 par le gouvernement de l’époque. Certes, elle n’engage pas à grand-chose mais elle a tout de même le mérite d’exister. Le premier des 3 objectifs de la SNPE, c’est « Former et Informer », avec je cite « un accent particulier sur la nécessaire formation des professionnels de santé ». Il reste à passer aux actes… Mais il y a encore du chemin à parcourir.

Pensez-vous qu’il y ait des progrès possibles du côté de l'éducation des enfants ?

Bien sûr ! La sensibilisation pour une prise de conscience peut et doit être faite très tôt au cours de l’éducation. Prenons l’exemple du tri sélectif. Même si à la fin des années 1960 et années 1970, il y avait de nombreux citoyens écolos, beaucoup d’autres n’avaient pas la moindre sensibilité aux problèmes écologiques que nous avons rencontrés lors des décennies suivantes.

Certains parents ont pris conscience de tout ceci à travers leurs enfants ou leurs petits-enfants, parce qu’à l'école on leur a par exemple enseigné le tri sélectif. Il y a donc un véritable effet transgénérationnel, mais en remontant des jeunes générations vers les plus âgées. C'est important de ne rien négliger et d’informer à tous les niveaux : dès le primaire jusqu’aux études universitaires, et en particulier dans les branches médicales. Malheureusement ce n’est pas encore totalement le cas aujourd’hui. La sensibilisation à l’école peut également passer par une éducation de l’alimentation. Il faut expliquer aux enfants ce qu’il convient de privilégier en termes d’aliments (les fruits et légumes bios au détriment des plats industriels par exemple ; cinq fruits et légumes par jour, oui, mais à condition qu’ils ne soient pas gavés de pesticides…).

Leur expliquer les différents modes d’agriculture, de quoi est composée l’assiette, d’où viennent les ingrédients. Je connais certaines écoles à la campagne qui initient les enfants aux pratiques culturales par le biais d’un potager. On leur explique ce qu’est une plante, pourquoi elle a besoin d’eau pour grandir, d’où viennent les fruits. Cela évite que les enfants s’imaginent que les aliments sont produits de façon magique dans les supermarchés. Je fais ici un petit clin d'œil à mon ami Yves Manguy, qui nous a malheureusement quittés l’été dernier, et qui a été le premier porte-parole de la Confédération paysanne. Il m'avait raconté un jour que des enfants venus visiter sa ferme lui avaient demandé à quoi ça servait d’élever des vaches et de collecter leur lait puis qu’on trouvait du lait dans les magasins… Tout est dit !

On parle beaucoup des risques que représentent les perturbateurs endocriniens sur la santé, mais que représentent-ils pour la planète ?

Comme je l’indiquais, les premiers effets des perturbateurs endocriniens ont été observés dans la faune et décrits par une grande dame, Theo Colborn, qui en tant qu’épidémiologiste et zoologiste, a été particulièrement sensibilisée par ces effets. C’est par exemple, dans les années quatre-vingt, le cas de la féminisation des alligators dans le lac Apopka (les mâles étaient dotés d’un micropénis qui les empêchait de se reproduire). La cause : un insecticide organochloré, le dicofol, retrouvé abondamment dans les sédiments du lac.

On peut également évoquer, dans les années cinquante, la disparition des loutres dans certaines régions agricoles où il y avait une forte pollution des rivières et eaux de ruissellements là encore par un insecticide organochloré, la dieldrine. Il n'y a donc pas que l'humain qui est concerné. L'humain, lui, est en bout de chaîne mais il y a d'abord un effet sur la faune, c'est une pollution environnementale avant tout.

La filière bio est effectivement l’une des solutions pour arrêter cette pollution liée notamment à l’agriculture. Toutefois il faut savoir que l’appellation bio nécessite 3 ans de conversion. Cela signifie que l’on considère qu'il faut minimum 3 années pour que les impacts de la culture conventionnelle utilisatrice de pesticides sur les sols cultivés aient disparu, ou en tout cas suffisamment pour amoindrir la présence de toxiques dans les récoltes, au point de pouvoir prétendre au label bio. On a donc bien conscience que les impacts environnementaux ne disparaissent pas du jour au lendemain. S’il y a fort à parier, étant donné la rémanence des pesticides et autres polluants, que le temps nécessaire pour pouvoir prétendre que le sol n'a plus aucune mémoire de ce qu'il a vécu soit supérieur à 3 ans, je suis grandement favorable à ce que le délai imposé pour pouvoir bénéficier du label bio soit relativement court car il ne faut surtout pas décourager les conversions : tout ce qui peut permettre de stopper la dissémination des polluants dans l’environnement est une énorme avancée et il ne faut surtout pas s’en priver.

Pour terminer, voici un petit quiz rapide ! Si vous étiez…

Un endroit dans le monde ?Ce serait la campagne : un endroit à l’abri de toute pollution mais pas trop isolé pour ne pas être coupé des relations sociales, ce qui n’est pas simple. Et pas trop loin de la mer non plus : je n’ai pas grandi près de la mer mais j’aime beaucoup.

Une couleur ? J’associe souvent une couleur à chaque jour de la semaine. Nous sommes jeudi, donc je dirais le rouge.

Une plante ? Toutes les plantes sont merveilleuses… C’est difficile. Je dirais un cactus.

Un animal ? Je serais un félin.

Une musique ? Du blues rock.

Un défaut ? C’est difficile un défaut ! Je dirais l’impatience.

Une qualité ? Je ne sais pas si je dois le dire en un mot, mais l'amour de la diversité.

Une citation ? Une citation de Victor Hugo : « Dans l’intelligence limitée de l’homme, la science d’une chose n’est souvent que l’ignorance profonde de tout le reste »

Merci Christian Vélot.

|

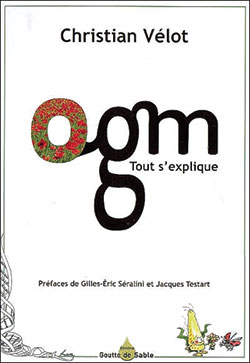

Christian VÉLOT Généticien moléculaire à l'université Paris-Saclay Auteur du livre "OGM, tout s'explique." Aux éditions Goutte de sable 239 pages |